最近收到升等通知,從Business Controller晉升為Senior Business Controller。加入公司快三年了,對一個非財務背景的外國人,能在一間非常荷蘭的公司被肯定,我覺得這份價值還蠻高的。

簡單介紹一下我的背景: 大學、研究所都念園藝,畢業後在台灣工作近十年,做過 PM、業務助理、徵信、採購、風控等職務。2022年到RSM攻讀MBA,2023年開始在荷蘭工作。回頭看,能夠獲得主管肯定的因素很多,軟實力與硬技能缺一不可。

但在這兩篇文章裡,我想聚焦在幾個老闆都曾明確指出讓我在工作中脫穎而出的硬技能。這個技能讓我能在不需要太多話術的情況下,依然跑得比荷蘭人快。

身為財務人,每天都在整理數字、做報告,而最常用的工具毫無疑問就是Excel。很多人可能會覺得Excel早就過時了吧?現在不是都用Power BI、Python嗎?這句話是,也不是。

在實務的財務工作中,Excel仍是多數公司的主流工具,原因很簡單:

1. 手動調整不可避免

財務報表常有例外情況或臨時調整。Power BI雖然強大,但要手動修正真的不容易,Excel反而靈活得多。

2. 資安考量

Python 的許多套件是開源的,公司IT通常不允許外部套件接入內部財務資料,風險太高。

3. 親切感與接受度

老闆們(尤其是高層)對Excel最熟悉。再好的工具,若大頭們用不動,那你也得配合他們的節奏。

基於這些原因,Excel 在財務領域的地位依然穩固。

接下來,我想以Excel為例,聊聊一個常被忽略、但能大幅提升效率的概念-資料模型(Data Model)。資料模型的概念其實不僅存在於Excel,Power BI、Power Query、甚至SQL資料庫背後邏輯都大同小異。以下我用一個自己最近在處理的案例,來解釋什麼是資料模型。

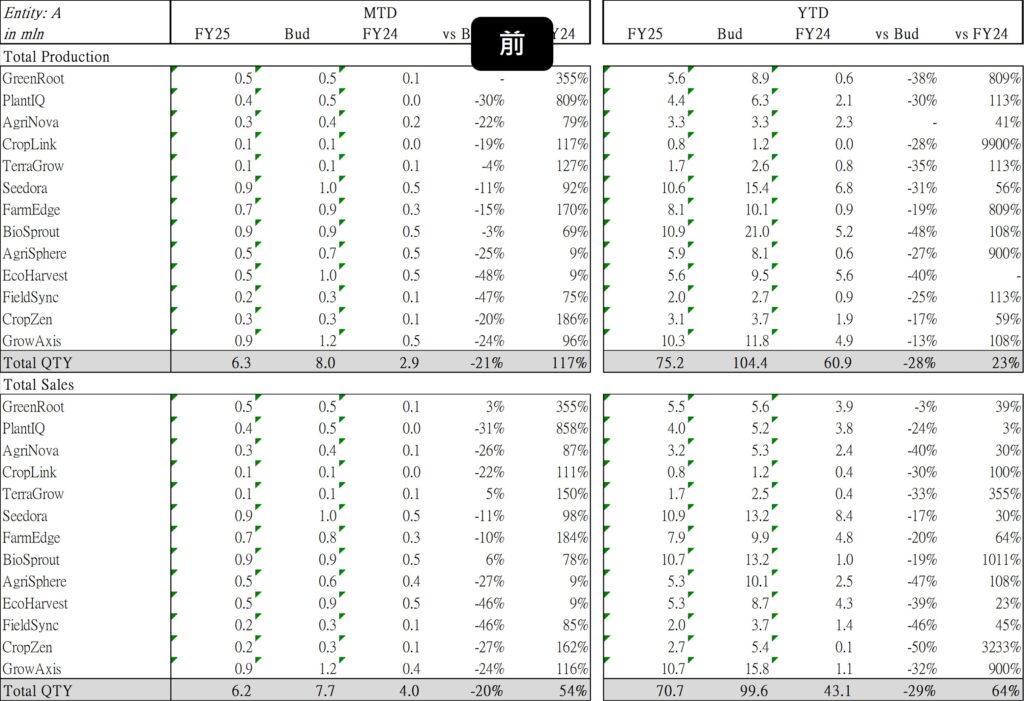

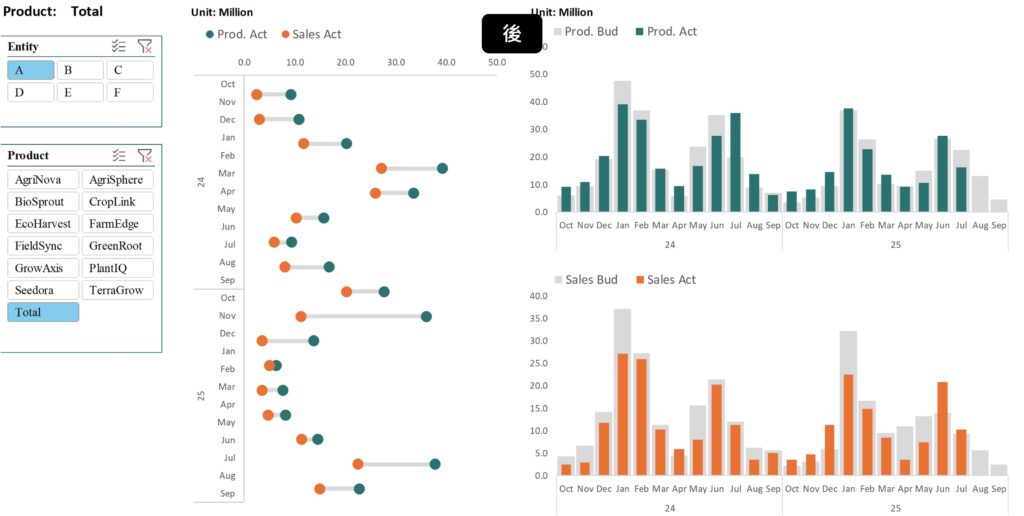

先來看看我資料處理前後的效果比較:

乍看之下會覺得差異最大的是把表格視覺化處理,讓資料趨勢更容易一眼看出,但視覺化只是Data Model的最後一哩路,前半部有很大的部分在轉製資料型態。

資料表達格式 vs 資料儲存格式

這是我認為財務人最值得理解的一個概念。多數人並不清楚資料表達格式與資料儲存格式的差別,但只要搞懂這件事,你的報表處理時間會立刻顯著下降。

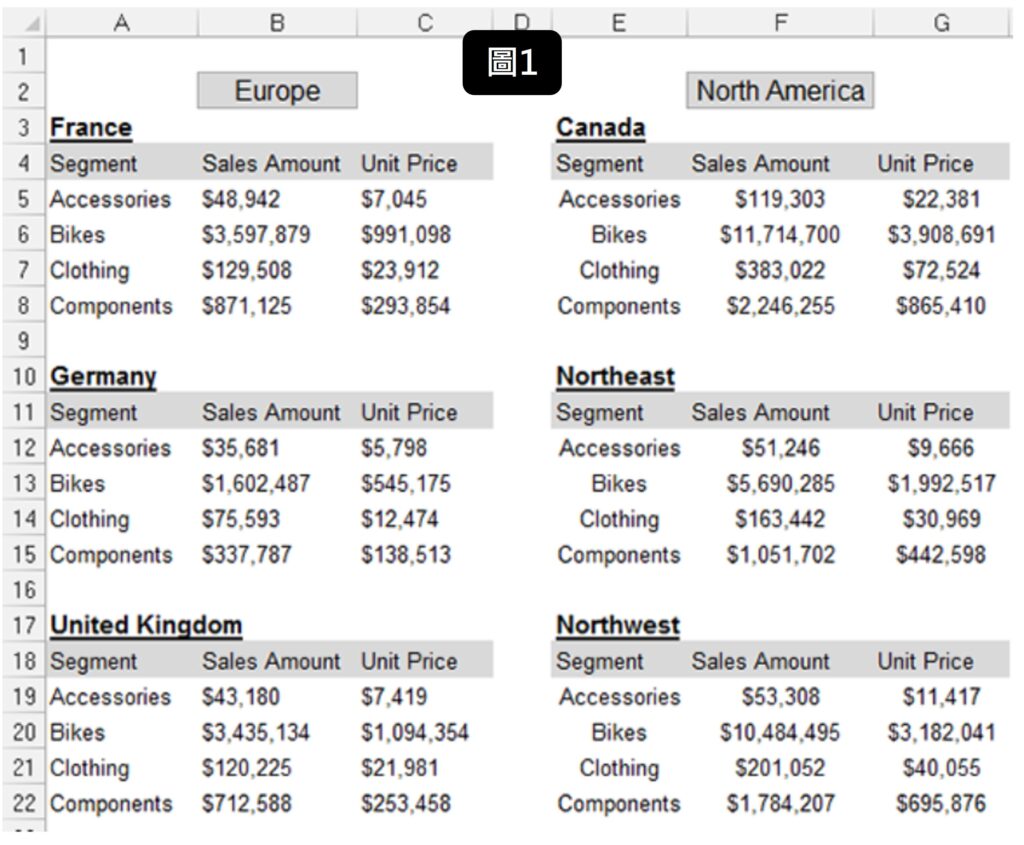

資料表達格式(圖1)這是大家最熟悉的樣子。分類清楚、容易閱讀,也符合我們直覺上記錄資料的方式。但它有個致命缺點——彈性極低。假設今天要把報表的層級從區域 → 產品改成產品 → 區域,那你可能要重新排列整份資料,甚至重做一張表。

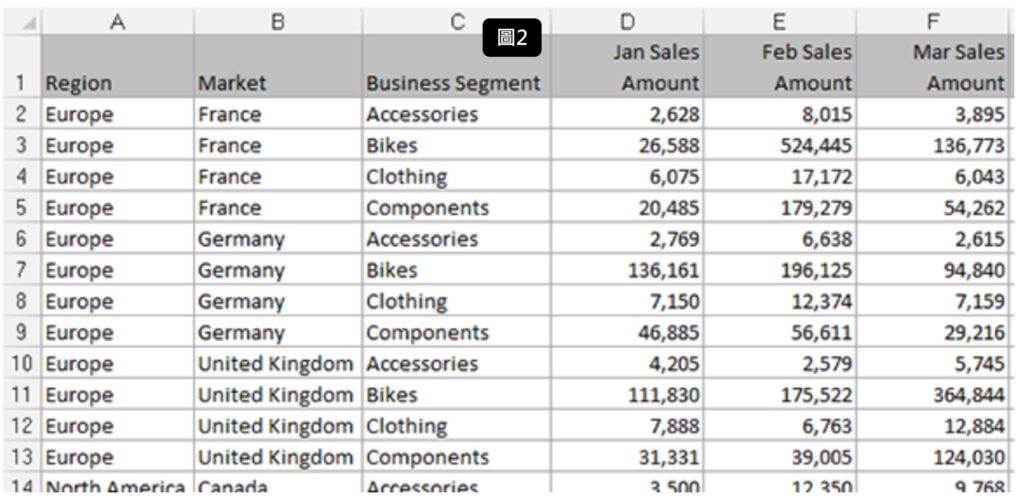

資料儲存格式(圖2)這種格式看起來不直覺,不適合直接看報表,但卻是資料庫常用的結構。它的優點是彈性極高,可以任意變換維度、重組報表,效率驚人。

多數財務人沒有資料儲存格式的概念,用資料表達格式來儲存資料,所以會花時間在排列、複製、對齊上,反而忽略了更重要的分析與決策。

那如果是這樣該如何各取所長來整理以及展示資料已達到節省時間的目的呢?在下一篇,我會進一步說明。